Ein amerikanischer Bildungsroman, ganz unamerikanisch: Upton Sinclair dreht den litauischen Einwanderer Jurgis Rudkus – Hauptfigur seines Buches „The Jungle“ – einmal durch die Mühlen der Chicagoer Schlachthöfe. Ganz roh regiert dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Kapitalismus. Er nimmt Jurgis, einem Baum von Mann mit sanftem Gemüt, zunächst die Ersparnisse, dann Würde und Gesundheit und schlussendlich auch das freundlich-nachsichtige Wesen. Seine Frau, von Arbeit ausgezehrt, von Kummer umgürtet, stirbt im Kindbett; auch das Baby überlebt nicht; kurz darauf ertrinkt der Erstgeborene am Straßenrand in einer Matschpfütze. Da wird Jurgis schließlich zum Landstreicher, schlägt sich durch, um am Ende doch wieder in Chicago zu landen. Er ist Bettler und Kleinkrimineller, Hilfsarbeiter und Häftling; er sieht den unvorstellbaren Reichtum der Industriellen und erlebt das gleichermaßen unvorstellbare Elend der ‚working poor‘ am eigenen Leib; er hilft bei Wahlmanipulationen, ohne darum zu wissen, und verstetigt – in gleicher Ahnungslosigkeit – als Streikbrecher seine eigene Armut; und ganz am Ende des Romans, als sich Jurgis bereits seit Jahren durch den titelgebenden Dschungel des Kapitalismus gekämpft hat, da (man kann es ein wenig schablonenhaft oder platt nennen) gerät er unter die Sozialisten, die ihn auflesen – buchstäblich von der Straße – und emporheben über die Baumwipfel, um ihm die Gesetze dieses Dschungels zu erklären.

Jurgis lernt. Er lernt, dass das gemeinschaftlich Produzierte private Aneignung findet, dass der Profit in den Schoß einiger weniger fließt, „just as all the springs pour into streamlets, and the streamlets into rivers, and the rivers into the oceans – so automatically and inevitably, all the wealth of society comes to them” (Upton Sinclair, The Jungle, New York 2003, S. 326); er lernt auch, dass der Preis seiner Arbeitskraft gerade so hoch ist, ihn am Leben zu halten, dass er in den Schlachthöfen nur ein leicht ersetzbares Rädchen einer riesigen Maschinerie ist, dass er – vom wirtschaftlichen Aspekt her – seine junge, hübsche Frau am besten gleich anschaffen geschickt hätte, bevor die Not sie ins Bordell trieb, dass auch der Versuch, die Kinder der Verwandtschaft zunächst zur Schule anstatt in die Fabrik zu schicken, ein dummer Luxus war, dass all die Wohlfahrt und Philanthropie, die scheinbar großzügigen Spenden der Reichen allein dem Status quo dienen, nicht mehr sind als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein (Brechts heilige Johanna war knapp zwei Jahrzehnte später in den nämlichen Schlachthöfen unterwegs, diese Lektion zu lernen); Jurgis lernt weiterhin, dass Politik, Polizei und Justiz zumeist Schmiere stehen bei diesem Menschheitsverbrechen, ja dass sie sich nicht selten für ihre Dienste im Sinne der amerikanischen Demokratie ihren Anteil vom Kuchen sichern; kurzum, Jurgis lernt, dass nicht unabwendbares Schicksal über ihn hereingebrochen und für seine Leiden verantwortlich ist, sondern Verhältnisse, die von Menschen eingerichtet, folglich auch durch sie veränderbar sind. (Bezeichnend ist, dass all diese Lektionen an der amerikanischen Öffentlichkeit verloren waren. Sie konzentrierte sich lieber aufs Hygienische, auf Sinclairs eindringliche Beschreibungen, wie tuberkulosekranke und mit Eiterbeulen überzogene Rinder ganz selbstverständlich mitgeschlachtet wurden, wie Ratten auf jenem Fleisch Gesellschaft hielten, das später seinen Weg auf den amerikanischen Mittagstisch fand, wie sich die Arbeiter an Ort und Stelle ihres Einsatzes erleichterten – wer sich entfernte, musste schließlich fürchten, ersetzt zu werden. „Ich zielte auf ihre Herzen und traf nur ihre Mägen“, so Sinclairs Fazit hierzu.)

Jurgis, dieser amerikanische Held mit den so unamerikanisch gewordenen Gedanken, lernt noch vieles mehr: reichlich Buchwissen etwa, bei einer Abendgesellschaft, an deren Tafel er sein Erfahrungswissen trägt, über die Worte der anderen jedoch in Schweigen verfällt. Da ist zunächst ein schwedischer Philosophieprofessor, dessen Kenntnisse über Jurgis kommen wie ein Gewitter, dabei allerdings nicht überwältigend, sondern, aller Kraft zum Trotz, anleitend. Die menschlichen Einrichtungen sind jenem Gelehrten Seifenblasen, die er nach Belieben platzen oder fortschweben lässt (vgl. ebd., S. 355). So kommt die Rede schließlich auch auf die Religion und sofort geht der sozialistische Bannstrahl nieder: „Government oppressed the body of the wage slave, but Religion oppressed his mind, and poisoned the stream of progress at its source. The workingman was to fix his hopes upon a future life, while his pockets were picked in this one; he was brought up to frugality, humility, obedience – in short to all the pseudovirtues of capitalism“ (ebd., S. 356). Die Religion als Betäubung und geistige Fessel – so weit, so bekannt. Doch es regt sich Widerstand bei Tisch. Ein Wanderprediger – in tiefrotem Gewand, Lucas mit Namen – springt der Bibel zur Seite, nicht der verfälschten der Kirche, sondern jener des Wortes Gottes „which is one long cry of the human spirit for deliverance from the sway of oppression“ (ebd.).

Was folgt, ist eine Spurensuche jenes Predigers nach Beerbbarem an der Religion, die inmitten der Philosophie Ernst Blochs landet. Bloch hob immer wieder ab auf die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen der kirchlich zugerichteten Bibel, die „einlullt und Eiapopeia liefert fürs Volk“ (Ernst Bloch, Atheismus im Christentum, GA Bd. 14, Frankfurt a. M. 1980, S. 20), und jener, die zur Revolte aufruft, damit quersteht zu jeder Art von Entstellung. Ein wenig ‚Dialektik der Aufklärung‘ klingt an in der Feststellung, dass mit der vollständigen Verscheuchung Gottes Elend und Unterdrückung lange noch nicht aus der Welt waren – und sind. („Doch eine schlechthin antireligiöse, vorzüglich antichristliche Entzauberung sicherte nicht gegen wirklich faulen Zauber, ohne alle Zehn Gebote und selbst noch rächenden Blitzstrahl.“ ebd., S. 41, vgl. auch S. 322 ff.) Auf Gottesgnadentum waren die neuen Herren der nun bürgerlichen Gesellschaft nicht angewiesen, doch gefährlich kann es ihnen – vom Feudalismus entgiftet und auf links gedreht – allemal werden. Sofern sich auf die entsprechenden Bibelpassagen verstanden wird. Sinclairs Wanderprediger und Bloch argumentieren in dieser Hinsicht in erstaunlicher Einmütigkeit.

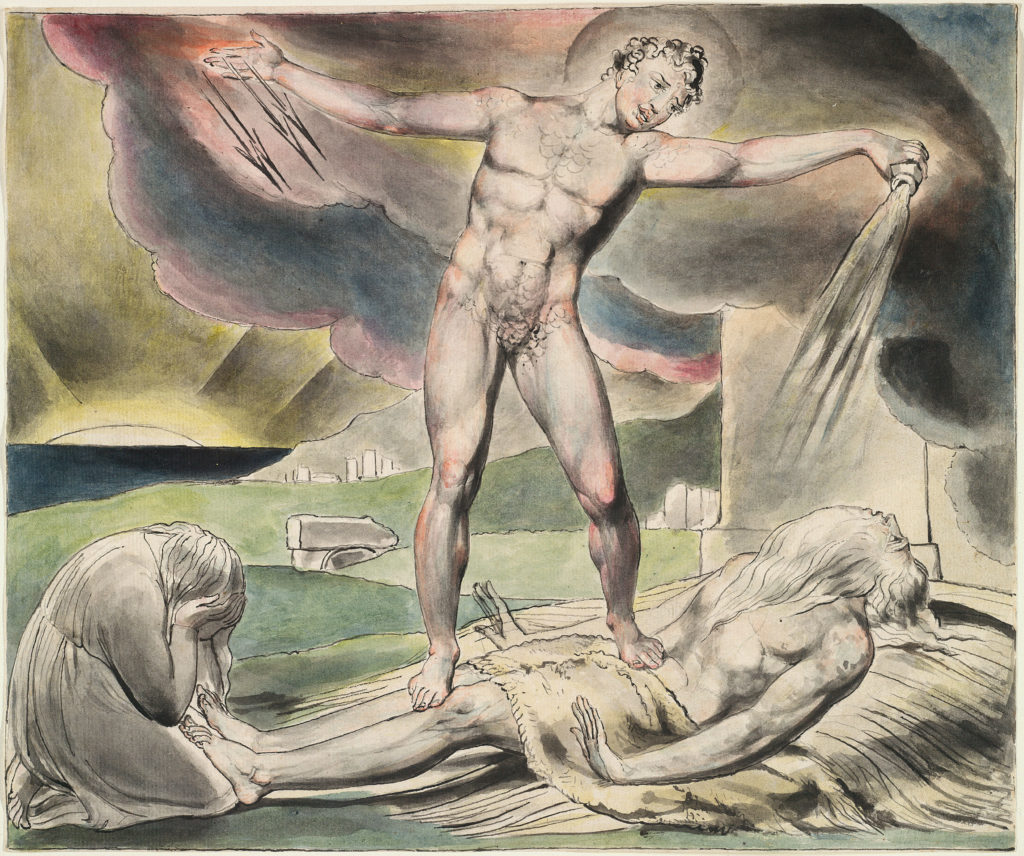

Da wird zunächst, als Ausnahmefigur im Alten Testament, Hiob angeführt, von dem Bloch behauptet, er verhalte sich besser als sein Gott. Hiobs „anti-kapitalistische Predigt“ (ebd., S. 150) kulminiert im 24. Kapitel, auf das sich auch Lucas bezieht. Angeprangert werden dort die Verhältnisse unter den Menschen. Einige Auszüge: „Die Mächtigen verrücken Feldergrenzen; den kleinen Leuten stehlen sie die Herden und treiben sie auf ihre eigene Weide“ (Hiob 24, 2). „Die Armen müssen ohne Kleidung gehen; sie hungern, weil sie nichts zu essen haben, selbst wenn sie für die Reichen Garben tragen. Im Garten pressen sie Oliven aus, sie keltern Wein und müssen durstig bleiben“ (Hiob 24, 10-11). Reichlich biblische Sprengkraft, die Jurgis Rudkus in den Schlachthöfen Chicagos zur Hilfe hätte kommen können, die auch gegenwärtig noch zünden könnte – wollte nur jemand die Lunte daran legen. Bis zur heutigen gesellschaftlichen Realität von Armut trotz (oder besser: wegen) Arbeit ist es vom Buch Hiob kein weiter Weg; dasselbe gilt etwa für den Betrug in der Automobilindustrie oder Milliarden an hinterzogenen Steuern – die Willkür der Mächtigen ist bestimmt keine antike Exklusivität. Hiob weiß um sie, er kennt sich aus unter den Menschen.

In seiner Geschichte ist angelegt, die Bestimmung über Glück oder Unglück eines Menschen nicht uneingeschränkt einem fernen Gott zuzuschreiben. Zwar ist es Jahwe, im Verbund mit dem Teufel, der seinen Knecht Hiob ums gute Leben, um Familie und Habe bringt, doch der (nur zunächst!) Duldende, dann gegen Gott Aufbegehrende kommt eben auch den Verhältnissen unter den Menschen als Ursache für Schlechtes in der Welt auf die Spur. Dies lässt die Theodizee, die Frage ‚Warum lässt ein allmächtiger Gott die Gerechten leiden?‘, die das gesamte Buch durchzieht, in manchen Passagen (insbesondere eben in Kapitel 24) ohne Resonanzboden zurück. Viele seiner Anklagen richtet Hiob letztlich an den falschen Adressaten (an den ihn im Übrigen auch seine drei Freunde verweisen). Irdische Probleme werden nicht im Himmel gelöst. Und er selber ist doch lebender Beweis dafür, dass der Mensch besser sein kann als sein Gott. Warum also Energie auf die Ansprache des letzteren verschwenden? In einem fort erzählen Hiobs Freunde als auch Jahwe von der Niedrigkeit des Menschen, wo doch der Text tatsächlich von der Niedrigkeit (und Nichtigkeit) Gottes und zugleich von möglicher Größe des Menschen kündet. Gott ist im Buch Hiob nicht abwesend, er ist vielmehr – als despotischer – viel zu sehr anwesend. Und genau als solcher antwortet er auch auf Hiobs Klagen. Er tritt auf als Demiurg, als Schöpfergott, der dem nichtigen Menschen die Größe seines Werkes auseinandersetzt (vgl. Hiob 38-42). Er tut dies mit einem Fragebombardement, einsetzend mit nicht weniger als dem Größten: „Wo warst du denn, als ich die Erde machte?“ (Hiob 38, 4) – nur die eine entscheidende, seine gesamte Antwort unterlegte Frage wird von Gott nicht explizit zur Sprache gebracht: Was ist ob der Größe meiner Schöpfung schon ein wenig Ungerechtigkeit? Hierzu Bloch: „Jachwe antwortet auf moralische Fragen mit physikalischen, mit einem Schlag aus unermeßlich finster-weisem Kosmos gegen beschränkten Untertanenverstand“ (Bloch, Atheismus im Christentum, S. 154). Das genügt, Hiob knickt ein, gelangt zur Einsicht in den Frevel seiner Anklagen. Dennoch war er – zumindest für den Moment – nicht nur besser, sondern auch klüger als sein Herr; er hat den neutestamentarischen, ins Subjekt geholten Gott antizipiert, der schließlich in Gestalt Jesu unter die Menschen tritt. Der Gott in den Wolken, strafend und willkürlich, hat im Buch Hiob unverkennbar Kratzer abbekommen. Die Verlegung des Göttlichen in den Menschen ist vielleicht keine Lösung der Theodizee, aber doch zumindest ihre bedenkenswerte Reformulierung – von Bloch explizit gerichtet gegen die schlecht-aufklärerische Antwort, es existiere überhaupt kein Gott.

Im Neuen Testament ist der despotische Gott dann endgültig zurückgedrängt (wartet nur mehr auf seine kirchliche Reaktivierung) – für Bloch ein ganz entscheidender Schritt. So heißt es bei ihm etwa, nur die Schlechten bräuchten Gott als externen Weltenlenker, bei den Gerechten lebe Gott durch den Menschen. Und er tat dies zuvorderst durch seinen Sohn, den er auf die Erde sandte. Dabei ist es (wie schon bei Hiob) nicht der duldende, auch die andere Wange hinhaltende Jesus, für den sich Bloch interessiert, sondern für dessen Züge, die in Richtung Kampf weisen; die ihn die Geschäftemacherei im Tempel beenden lassen, die ihn mit einer politischen Botschaft gegen Rom in Jerusalem einziehen lassen („Heil der Herrschaft unseres Vaters David, die jetzt anbricht!“ (Mk 11, 10) Dies sei laut Bloch der alte Königsruf des Volkes Israel) und ihn ein ganz weltliches Reich der Gerechtigkeit imaginieren lassen, das unmittelbar bevorstehe. Noch das Wort ‚Evangelium‘ weist für Bloch deutlich in diese Richtung – es „blühte […] genau zu Jesu Zeit unmißverständlich als religiös-politisches Heilswort fürs Ende des konkreten Elends, für den Beginn des konkreten Glücks“ (Bloch, Atheismus im Christentum, S. 176). Wo Hiob kurz vor dem Ziel umkehrt, gelingt Jesus der endgültige Auszug aus Jahwe.

Das macht ihn auch für den Wanderprediger Lucas in dessen Verteidigung der Religion zum wesentlichen Bezugspunkt. Im Überschwang wird Jesus von ihm ausgerufen als erster Revolutionär, als wahrer Begründer der sozialistischen Bewegung, als Anwalt der Schwachen und Unterdrückten und Ankläger der Unterdrücker. Umso grotesker erscheint ihm die spätere Entstellung des Heilands: „And this man they have made into the high priest of property and smug respectability, a divine sanction of all the horrors and abominations of modern commercial civilization” (Sinclair, The Jungle, S. 357). Ein riesiges Entsetzen stünde dem „agitator, lawbreaker, firebrand, anarchist” (ebd.) bevor, würde er auf die Erde zurückkehren und sehen, was aus seinem und in seinem Namen gemacht wurde (und gemacht wird). Den Ballast derartiger Verhunzungen zu identifizieren und abzuwerfen, derart Jesus im Besonderen, die Religion im Allgemeinen wieder auf ihre eigentlichen Gleise zu setzen, diese Aufgabe klingt in einer Frage am Ende von Lucas‘ Sermon an: „And now shall we leave him in the hands of his enemies – shall we allow them to stifle and stultify his example?“ (ebd., S. 358)

Eine solche Rückbesinnung auf einen unentstellten Heiland visiert auch der junge Bloch an, wenn er behauptet, das Nicht-Seinwollen wie Jesus sei die erste Erbsünde (und nicht etwa das Seinwollen wie Gott). Keine falschen Autoritäten dulden, wider einen erschlaffenden, betäubten Geist für die Erniedrigten eintreten – diese Forderungen stehen am Ende vom Geist der Utopie (vgl. Ernst Bloch, Geist der Utopie. Erste Fassung 1918, GA Bd. 16, Frankfurt a. M. 1985, S. 434). Das Seinwollen wie Jesus bezieht sich hier auf Widerständigkeit gegen das Betrügerische am kapitalistischen Überbau. Dem Gottessohn wäre die eigene Maskierung nicht nur zuwider gewesen, er wäre ihr auch nicht auf den Leim gegangen.

Nicht unberücksichtigt bleiben sollte, dass Jesus in anderer Hinsicht kaum als Vorbild taugt: Er lindert und kuriert in der Regel per Fingerschnippen; tobt sich am Einzelfall aus, am Leid, das sich unmittelbar zeigt; dessen Wurzeln bleiben ihm jedoch gleich; auch ist die Frage, wie jemand der von Lucas ausgerufene erste Revolutionär, damit Kopf einer Bewegung sein soll, der seinerseits stets vollkommen unbewegt bleibt. „Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst“ – mit diesen Sätzen beginnt Bloch, in seinem charakteristischen Gemisch aus Parataxe und Prolepse, die Tübinger Einleitung in die Philosophie (Ernst Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie, GA Bd. 13, Frankfurt a. M. 1985, S. 13). Auf Jesus lässt sich dieser Nukleus Bloch’scher Hoffnungsphilosophie nicht anwenden. Denn Jesus wird nicht erst, er ist – und zwar der Sohn Gottes. Als solcher kommt er fertig auf die Erde und verlässt sie unverändert. Er ist schlichtweg zu wenig Mensch. So kann er vielleicht initiieren, Anstöße geben; auch kann er die Phantasie beflügeln für das, was am Ende stehen könnte; doch die hierfür notwendigen Schritte kann er nicht aufzeigen. Diese Arbeit müssen die Menschen leisten. Denn es kann „erst dann der Messias kommen (…), wenn sich alle Gäste an den Tisch gesetzt haben; dieser ist aber zunächst der Tisch der Arbeit und dann erst der Tisch des Herrn“ (Bloch, Geist der Utopie, S. 411). Wird diese Arbeit getan ohne Ablenkung durch betrügerische Erlösungsbilder wie auch ohne Unterernährung an Bildern einer wahrhaften Befreiung, so kann am Ende ein Reich der Gerechtigkeit stehen – ob dieses dann religiös oder sozialistisch genannt wird, ist für Bloch so sekundär wie für den Wanderprediger Lucas.

Am Anfang dieses Wegs allerdings muss die Einsicht in den Fragmentcharakter der Schöpfung stehen, die mit ihren unzähligen Fehlern nicht eines jähen göttlichen Gerichts harrt (auf das noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gewartet werden kann), sondern ihrer – unbedingt ketzerischen – Vollendung durch den Menschen. (Für Bloch hat den ersten Schritt in diese Richtung Eva getan. Indem sie vom Baum der Erkenntnis aß, befreite sie den Menschen vom Paradies, damit von göttlicher Bevormundung. Was kann falsch daran sein, Erkenntnis erlangen zu wollen? Oder in den Worten Hegels: Das Paradies ist ein Park, in dem nur die Tiere glücklich weiden können.) So ist Upton Sinclairs unamerikanischer Bildungsroman tatsächlich der Roman einer Vorbildung. Wie auf Hiob ist auf Jurgis Rudkus wahrlich genug Leid gekommen. Doch dem litauischen Einwanderer ist jeder Glaube an schicksalhafte Fügung oder einen gottgewollten Plan gründlich ausgetrieben. Er adressiert seine Anklagen nicht an den Falschen; er weiß um die zu leistende Arbeit als auch darum, was dieses Werk behindert und was es befördert. Seine Entwicklung erfüllt die totzitierten Schlusssätze von Blochs Prinzip Hoffnung mit Leben: „Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ (Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, GA Bd. 3, Frankfurt a. M. 1985, S. 1628)