Die Geißelung des Wohlstandsversprechens amerikanischer Prägung ist an dieser Stelle bereits mehrfach en passant vorgenommen worden – auf einer (filmischen) Autofahrt durch Houston und in der Auseinandersetzung mit sozialdemokratischer Politik. Seiner Verlogenheit, nicht seiner historischen Etablierung, galt in den jeweiligen Texten die Aufmerksamkeit. Für die Verankerung des amerikanischen Traumes im kollektiven Bewusstsein der USA spielt die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle. In dieser Zeit gewinnen sowohl sein Substrat, der Individualismus (in einer radikalen Ausprägung), als auch seine Substanz, das Versprechen, durch das eigene Wirken ein Leben in Wohlstand führen zu können, an Konturen.

Geburtsort des modernen Individuums mag das revolutionäre Frankreich gewesen sein; richtig laufen lernte es allerdings erst in den Vereinigten Staaten; verstieg sich bereits kurz darauf in Menschenverachtung, als es den Profit zu seinem Leitstern erhob. Dies jedoch nicht bevor der Pionier der Vergangenheit angehörte – das heißt, die Gebiete im Westen erobert, die Städte gegründet, die Felder bestellt und die Indianer abgeschlachtet waren. Als die Frontier bis zum Pazifik verschoben war, der Bürgerkrieg ein Ende gefunden hatte, nahm die Industrialisierung des Landes an Fahrt auf. Und ausgerechnet während die Vergesellschaftung der Arbeit nach europäischem Vorbild vorangetrieben wurde, hatten die Apostel der Egozentrik ihren Auftritt. Dies erscheint nur auf den ersten Blick paradox: Überall wo das Fabrikzeitalter Einzug hielt, begann sich früher oder später die neue Arbeiterschaft als Klasse zu formieren, als bekennendes Proletariat. Was diese Gemeinschaft an Gefahren für die Herrschaft der Kapitalisten anbahnte, versuchten diese mit Ansprachen an den einzelnen Arbeiter einzudämmen. Diese handelten vom Gesetz des Stärkeren, von Rücksichtslosigkeit, vom Kampf jeder gegen jeden, womit die Ausbeutung in eine selbstverschuldete Misere verwandelt werden sollte. Es findet sich hier das alte ‚divide et impera‘ in Reinkultur: „Die Großindustrie bringt eine Menge einander unbekannter Leute an einem Ort zusammen. Die Konkurrenz spaltet sie in ihren Interessen“ (Marx, Karl, Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“, in: Marx-Engels-Werke (hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus), Bd. 4 (Mai 1846-März 1848), 3. durchges. Aufl., Berlin 1964, S. 180).

Das Credo des Kapitalismus wurde in der Neuen Welt in einer verschärften Form vorgetragen – als Komparativ: Es reichte nicht mehr tüchtig zu sein, man musste tüchtiger sein als seine Mitmenschen. Auf diese Weise wurde der Wettbewerb zum strukturgebenden Merkmal der Gesellschaft. Die Konkurrenz in Person des Nebenmannes wird fortan stets kritisch beäugt. Bleiben in diesem Wettstreit Menschen auf der Strecke, so liegt es daran, dass sie sich nicht ausreichend bemüht haben. Von der Gesellschaft haben die Gescheiterten keine Hilfe zu erwarten. Der Individualismus geht hier Hand in Hand mit einem ökonomischen Liberalismus. William Graham Sumner (1840-1910), ein amerikanischer Soziologe, der mit einer radikalen Laissez-faire Politik jegliche staatliche Intervention in wirtschaftliche Prozesse strikt ablehnte, fasste den wirtschaftliche ‚Kampf‘ des Einzelnen in einer Anhörung vor einem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses während der Depression in den 1870er Jahren folgendermaßen zusammen: „Society does not owe any man a living. (…) He has got to fight the battle with nature as every other man has; and if he fights it with the same energy and enterprise and skill and industry as any other man, I cannot imagine his failing“ (U.S. Congress, House, Investigation by a Select Committee of the House of Representatives relative to the Causes of the General Depression in Labor and Business etc, 45th Cong. 3rd Session, Mis. Doc. No. 29, Washington D.C.: Government Printing Office, 1879).

Neben der Betonung des individuellen Kampfes, ruft Sumner kurzerhand eine andere Gegnerschaft für den Arbeiter auf den Plan. Anstatt deutlich zu machen, dass es im Wettbewerb allein um das Konkurrieren mit dem Nebenmann geht, wird die Natur zum Kontrahenten erhoben. Diese muss allerdings in seinen Ausführungen nebulös bleiben, da ein solcher Kampf für den Arbeiter nicht existiert. Den Kampf mit der Natur hat der Kapitalist selber aufgenommen, seine Waffe ist die Technik und seine Siege werden niemals dauerhaft, sondern immer nur zeitlich begrenzt sein. Doch Sumners Argumentation spielt nicht auf diesen Kampf an, sie verfolgt auf einer anderen Ebene einen bestimmten Zweck. Dieser besteht allein im Zuarbeiten einer Verschleierung: Innerhalb des der Natur zugeschlagenen Systems des Kapitalismus wird der radikale Wettbewerb von einer Möglichkeit unter vielen, der seine Ursache tatsächlich in einer von Menschen installierten Struktur hat, in ein unausweichliches Schicksal verwandelt. Kurzum, nicht der ehrgeizige Fabrikant richtet den Arbeiter zu Grunde, sondern die natürlichen Umstände und wo die Natur zuschlägt und die Kräfte des Einzelnen gegen sie nicht ausreichen, da kann ein anderer Mensch nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Verachtenswert wird das Einstehen für Selbstverwirklichung und Eigenverantwortlichkeit vor allem durch die zeitgleiche Schaffung von Bedingungen, die beides unmöglich machen, stattdessen dem Individualismus sein ethisches Rückgrat (die Freiheit des Einzelnen) brechen. Der Zwölf-Stunden-Tag in der Fabrik – unter elendsten Arbeitsbedingungen, mit Hungerlohn und der industriellen Reservearmee im Nacken – entlarvt das Gerede vom Schmieden des eigenen Glückes als ideologisches Gewäsch. Der von Figuren wie Sumner vertretene Sozialdarwinismus bedingt eine Hierarchie, in der wenige Starke auf der einen Seite und die Masse der Schwachen auf der anderen Seite stehen – es führt ein direkter Weg vom radikalen Individualismus zur Tyrannei.

Dies verdeutlicht nicht zuletzt die Brutalität, mit der Fabrikanten in den von Mark Twain als „Gilded Age“ bezeichneten letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten gegen Streiks vorgingen. Häufig wurden Detekteien beauftragt den Streik – notfalls auch gewaltsam – zu brechen. So auch in Homestead, Pennsylvania, wo der Stahlmagnat Andrew Carnegie ein Werk betrieb. Nachdem der Geschäftsführer des Werks, Henry Frick, versuchte mittels Lohnkürzungen die ungeliebten Gewerkschaftsvertreter aus der Belegschaft zu drängen, besetzten die Arbeiter das Fabrikgelände und verbarrikadierten sich. In der Folge entwickelten sich Kämpfe, bei denen zehn Menschen starben und die Arbeiter die Belagerung des Werks aufgeben mussten. Die Produktion wurde bereits wenige Tage nach den Unruhen mithilfe von Streikbrechern wieder hochgefahren, einige Monate später beendeten die Arbeiter schließlich den Streik ohne irgendwelche Fortschritte erreicht zu haben. Carnegie, der sich zur Zeit der Eskalation im Italienurlaub befand, brachte im Nachhinein gegenüber dem britischen Premierminister William Gladstone sein Bedauern zum Ausdruck: „The Works are not worth one drop of human blood.“ Bereits im folgenden Satz jedoch wird deutlich, dass er die Verantwortung für die Gewalt allein bei den Streikenden sah: „I wish they had sunk“ (Nasaw, David, Andrew Carnegie, New York 2006, S. 451). Im Weltbild Carnegies lagen ein Nachgeben seinerseits und die damit verbundene Ausweitung der Rechte seiner Untergebenen außerhalb des Denkbaren.

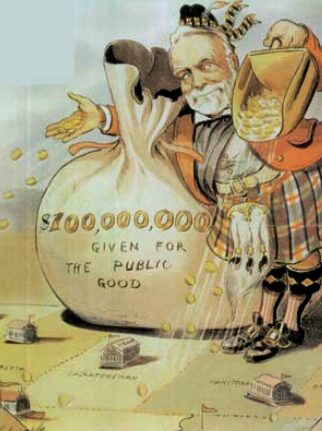

In einer Art Manifest des Laissez-faire Kapitalismus, welches er drei Jahre vor den Ereignissen von Homestead veröffentlichte, gleicht die von ihm gewünschte Beziehung zwischen den Vermögenden und den besitzlosen Arbeitern der zwischen Vormund und Mündel: „The man of wealth thus becoming the mere trustee and agent for his poorer brethren, bringing to their service his superior wisdom, experience, and ability to administer, doing for them better than they would or could do for them selves“ (Carnegie, Andrew, Wealth, in: The North American Review, Vol. 148, Issue 391 (June 1889), S. 662). Carnegie entwirft einen Idealstaat, der über einen radikalen Individualismus erreicht werden soll. Das der von ihm angestrebte oligarchische Endzustand – eine kleine Gruppe Reicher bestimmt über das Wohl der großen Masse der Abhängigen – diesem Individualismus vollkommen die Luft abschnürt, scheint ihn nicht weiter zu bekümmern. „Under its [bezogen auf den Individualismus] sway we shall have an ideal state, in which the surplus wealth of the few will become, in the best sense, the property of the many, because administered for the common good, and this wealth, passing through the hands of the few, can be made a much more potent force for the elevation of the race than if it had been distributed in small sums to the people themselves” (ebd., S. 660). Carnegie verengt den Liberalismus auf das Ökonomische; durch dessen Entfesselung schwindet die Freiheit in anderen Bereichen. Er knechtet die Menschen und bringt lediglich einen Bruchteil des derart erwirtschafteten Profits in Form von milden Gaben unters Volk. Richtschnur hierbei ist sein eigenes Gutdünken; er alleine weiß, was das Beste für die Massen ist. Diese Art des Individualismus, die in der Herrschaft des Geldes endet, ist die Grundierung des amerikanischen Traumes – sein Substrat.

Seine Substanz ist das Versprechen, dass jedermann es an jedem Ort in den Vereinigten Staaten durch das eigene Wirken zu einem Leben in Wohlstand bringen kann. Ein glühender Verfechter dieses Versprechens war der Pfarrer und Rechtsanwalt Russell Conwell. Er hielt in mehr als 6000 Städten des Landes seinen Vortrag „Acres of Diamonds“, der 1890 veröffentlicht wurde. Dieser beginnt mit einer Fabel, die Conwell von einem arabischen Fremdenführer während einer Reise in den Nahen Osten in Erfahrung gebracht haben will: Ein persischer Bauer, der auf den Namen Ali Hafed hört, führt ein zufriedenes Leben, weil er sehr wohlhabend ist. Eines Tages kommt ein buddhistischer Priester zu ihm, der ihm von Diamanten und ihrem unermesslichen Wert erzählt, sodass Ali Hafed an diesem Tag im Gefühl, ein armer Mann zu sein, ins Bett geht. Am nächsten Morgen verkauft er seinen Hof, verlässt seine Familie und reist um die Welt auf der Suche nach Diamanten. Nach Jahren der Erfolglosigkeit endet seine Suche schließlich in Barcelona, wo sich Ali Hafed, mittlerweile zerlumpt und verarmt, in die Fluten des Mittelmeeres wirft; er taucht nie wieder auf. Unterdessen hat sein Nachfolger auf seinem ehemaligen Hof in der Heimat eine Entdeckung gemacht. Auf dem Grund eines Baches, der das Grundstück durchquert, sieht er etwas glänzen. Er hebt den Stein aus dem Wasser und im Glauben dieser sei ein gewöhnlicher Stein, legt er ihn im Haus auf die Kaminumfassung. Wenige Tage später besucht ihn jener alte Priester, der Ali Hafed einst von den Diamanten erzählte. Ob des Diamanten auf dem Kaminsims glaubt er an dessen Rückkehr. Nachdem der jetzige Besitzer dem Priester versichert, dass Ali Hafed nicht heimgekehrt sei, klärt dieser ihn auf, dass es sich bei dem Stein um einen Diamanten handelt. Gemeinsam gehen sie zum Bach, auf dessen Grund sie unzählige weitere Edelsteine finden.

Conwell illustriert im Fortgang seines Vortrags an drei ähnlichen, zeitgenössischen Beispielen – einem jungen Mann aus Kalifornien, einem Bauern aus Pennsylvania sowie einem Studenten aus Massachusetts – die Moral der Fabel, wonach der Grundstein für Wohlstand nicht an einem fernen Ort liegt, sondern von der eigenen Person abhängt und überall gelegt werden kann. Wer diese grundsätzliche Regel missachtet, der trägt laut Conwell die alleinige Schuld an der eigenen Armut: „I do not believe there is one in ten of you that is going to make a million of dollars because you are here tonight; but it is not my fault, it is yours. I say that sincerely” (Conwell, Russell, Acres of Diamonds). Vor diesem Hintergrund wird jede Kritik an den systemischen Ungerechtigkeiten des Kapitalismus zu einer billigen Ausrede, mit der allein das eigene Scheitern übertüncht werden soll. Die Botschaft der Fabel ist auf eine stabilisierende Wirkung für das bestehende Wirtschaftssystem ausgelegt.

Darüber hinaus zeigt die Geschichte auch, dass sich über den Wettbewerb mit den Mitmenschen, der sich stets im individuellen Kampf realisiert, kein positives Selbstbild formen lässt. Unabhängig davon, ob Ali Hafed im Nachhinein versucht sein Vermögen in der Fremde oder in seiner Heimat zu vermehren, hat dieses Vorhaben seinen Ursprung im Gespräch mit dem Priester. Erst durch den Vergleich mit all jenen, die im Besitz von Diamanten sind, beginnt Ali Hafed sein Leben als ein mangelhaftes wahrzunehmen: „He had not lost anything, but he was poor because he was discontented, and discontented because he feared he was poor. He said, „I want a mine of diamonds,“ and he lay awake all night” (ebd.). Der Verdacht liegt nahe, dass Ali Hafed auch durch die Edelsteine auf seinem Grundstück nicht mehr glücklich geworden wäre. Die Einflüsterungen des Priesters hätten sodann seinen Blick auf einen Fürsten oder einen König gelenkt und wieder hätte er sich strecken müssen, um die gefühlte Minderwertigkeit auszugleichen. Für alle Zeiten wäre er alleine geblieben, einer Zukunft nachjagend, die sich nirgends erfüllt hätte.

Eine der drei zusätzlich von Conwell vorgetragenen Geschichten offenbart zudem, dass es für die fehlende wirtschaftliche Potenz keinen Ersatz geben kann: Ein junger Mann aus Massachusetts studiert Mineralogie in Yale. Anstatt eine Stelle an der Universität anzunehmen, verkauft er – wie Ali Hafed – sein Grundstück, um in Kalifornien nach Gold und Silber zu suchen. Kurz nach dem Verkauf stößt sein Nachfolger beim Ausgraben von Kartoffeln auf reichhaltige Silbervorkommen. Conwell mokiert sich über die Dummheit des Studenten: „That professor of mines, mining, and mineralogy who knew so much about the subject (…), when he sold that homestead in Massachusetts sat right on that silver” (ebd.). Dass auch sein erlerntes Wissen oder andere immaterielle Werte dem Studenten ein zufriedenes Leben ermöglichen könnten, wird von Conwell nicht in Erwägung gezogen. Wissen muss einem Zweck dienen, es muss sich bei der Vermehrung des Vermögens bewähren. So ist es in den USA bis heute, so droht es auch in Europa zu kommen: Bildung ist eingekaufter Besitz, nichts, was einen Wert an sich besitzt. Der Professor ist nicht zuerst Lehrer, sondern Dienstleister für die Karriereförderung. Wer sich diesen Entwicklungen entgegenstemmt, gilt als weltfremd und verschroben. Er oder sie hat die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt oder will sie nicht (an)erkennen.

Geld und Besitz werden von Conwell jedoch nicht allein zum Maßstab für ein glückliches Leben erhoben, sie gelten zugleich als Gradmesser für die Aufrichtigkeit eines Menschen. In einem imaginierten Frage-Antwort-Wechsel lässt Conwell einen Zuhörer den Einwand formulieren, dass doch nur unehrliche Menschen zu einem großen Vermögen kommen könnten. Dem entgegnet er, dass diese Meinung absolut falsch sei. Das Gegenteil sei der Fall, man werde nur reich, wenn man ehrlich sei, denn nur dann würden andere Menschen einem ihr eigenes Geld anvertrauen. Dass der Dollar allzu oft der Maßstab für das Miteinander ist, beobachtete auch Max Frisch während einer Amerikareise zu Beginn der 1950er Jahre. Er deutete dies als ein Relikt aus der Pionierzeit, in der die Erzeugnisse der eigenen Hände Arbeit noch ein legitimer Gradmesser gewesen seien. In der Gegenwart allerdings, „in einer Gesellschaft, wo das Geld durchaus nicht ohne weiteres mit der Leistung zusammenhängt“ (Frisch, Max, Unsere Arroganz gegenüber Amerika, in: Hage, Volker (Hrsg.), Max Frisch – Amerika!, Berlin 2011, S. 26) sei diese Denkweise, die eine feste Verankerung in sprachlichen Idiomen habe („He is two hundred Dollar a week!“), nur mehr ein peinlicher Anachronismus. Der zur Arroganz gegenüber den Vereinigten Staaten neigende Europäer sollte laut Frisch die Amerikaner jedoch nicht vorschnell als materialistisch abkanzeln. Wenn darunter das Horten von materiellem Besitz und die daraus entstehende Unfreiheit zu verstehen seien, so sei die Schweiz weitaus materialistischer als die USA. Es lässt sich hier der Bogen zurückschlagen zum Vortrag Conwells, der zwar im Geld den Grundstock für alles Gute sah, gleichwohl seine Zuschauer warnte, sich nicht der blinden Liebe zum Mammon hinzugeben: „The man that worships the dollar instead of thinking of the purposes for which it ought to be used (…), the miser that hordes his money in the cellar, or hides it in his stockings (…) has in him the root of all evil“ (Conwell, Acres of Diamonds).

In der Gesamtschau verblasst diese Einschränkung jedoch hinter den genannten Konsequenzen, die sich aus dem Handeln nach der Moral von Conwells kapitalistischer Fabel ergeben. Vollends ausgehöhlt wird die Substanz des amerikanischen Traumes durch den Abgleich mit der Realität: Eine Regierungskommission schätzte zu Beginn des 20. Jahrhunderts 88 Prozent der amerikanischen Bevölkerung als arm ein. Ähnlich finster sah (und sieht) es hinsichtlich der Möglichkeiten für den sozialen Aufstieg als auch in Bezug auf die Vermögensverteilung aus. Suppenküche und Bettlerdasein waren seit jeher wahrscheinlicher als Conwells „Acres of Diamonds“. Dass die Menschen dennoch nicht aufhörten (und bis heute nicht aufhören) an den amerikanischen Traum zu glauben, zeigt wie tief ideologisch motivierte Täuschungen wie die Conwells im kollektiven Bewusstsein des Landes verankert sind.

Dass Conwell nicht nur an der Verbreitung dieser Täuschungen beteiligt war, sondern sie auf die Spitze trieb, zeigt der Vergleich mit dem Prätext seines Vortrages. Die Geschichte vom Schatz, der auf dem eigenen Grundstück verborgen liegt, findet sich bereits in den Fabeln des antiken griechischen Dichters Aesop: „Ein Bauer lag im Sterben und wollte seine Söhne noch einmal in die Landwirtschaft einweisen. Er rief sie also zu sich und sagte: „Meine Söhne, in einem meiner Weinberge liegt ein Schatz vergraben.“ Nach seinem Tode nahmen sie Hacken und Spaten und gruben ihren ganzen Bauernhof um. Aber sie fanden den Schatz nicht. Der Weinberg aber brachte ihnen eine vielfach größere Ernte“ (Aesop, Der Bauer und seine Söhne, in: Nickel, Rainer (Hrsg.), Aesop. Fabeln. Griechisch-deutsch, Düsseldorf 2005, S. 51). Pointiert wird die Moral der Fabel von Walter Benjamin zusammengefasst: Der Segen steckt nicht im Golde, sondern im Fleiß (vgl. Erfahrung und Armut). In Conwells Fabeln gilt stets das Gegenteil – Reichtum und Wohlstand haben mit Arbeit und Fleiß nichts zu tun: Ali Hafeds Nachfolger etwa möchte aus dem Bach trinken, da sieht er die Diamanten auf dessen Grund funkeln, Silbervorkommen werden beim Kartoffeleinsammeln entdeckt und Gold rieselt beim Spielen einem kleinen Mädchen durch die Hände. Es bestimmt hier der Zufall, nicht die Leistung über den Kontostand. Conwell ist so sehr auf das Ziel – den Reichtum – fokussiert, dass er im Unterschied zu anderen Verfechtern des amerikanischen Traumes an die Stelle des mühsamen Weges kurzerhand die schnelle Abkürzung setzt. Dem Geheimnis großen Wohlstandes kommt er auf diese Weise allerdings unfreiwillig nahe, denn weit mehr als harte Arbeit spielen Glück, Gerissenheit und der Zufall eine Rolle bei der Mehrung des Vermögens. Besonders letzterer ist im Hinblick auf die Persistenz des amerikanischen Traumes äußerst wichtig: Wenn der Wohlstand einem schlicht zufällt, wenn eine Gesellschaft etabliert ist, in der Leistung und Vermögen – wie Max Frisch es formuliert – nicht ohne weiteres zusammenhängen, dann kann jeder arme Tropf daran glauben, dass ihm in Zukunft vielleicht doch noch eines der Glückslose zufallen wird.

Die meisten Menschen nahmen (und nehmen) diesen Glauben mit in ihr Grab; der Traum bleibt unerfüllt, denn sein Substrat ist vergiftet, seine Substanz nicht mehr als eine leere Hülle – bemitleidenswert, wer je an den amerikanischen Traum geglaubt hat – verachtenswert, wer diesen Glauben geschürt hat.